丈六寺

| 丈六寺 | |

|---|---|

総門 | |

| 所在地 | 〒771-4262 徳島県徳島市丈六町丈領32 |

| 位置 | 北緯34度0分18.8秒 東経134度33分3.4秒 / 北緯34.005222度 東経134.550944度 / 34.005222; 134.550944座標: 北緯34度0分18.8秒 東経134度33分3.4秒 / 北緯34.005222度 東経134.550944度 / 34.005222; 134.550944 |

| 山号 | 瑞麟山 |

| 院号 | 慈雲院 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 本尊 | 釈迦如来(本堂)、聖観音(観音堂) |

| 創建年 | 伝・白雉元年(650年) |

| 中興年 | 長享・延徳年間頃(1487年 - 1491年) |

| 中興 | 細川成之、金岡用兼(開山) |

| 正式名 | 瑞麟山 慈雲院 丈六寺 |

| 別称 | 阿波の法隆寺 |

| 札所等 | 阿波秩父観音霊場24番 |

| 文化財 | 三門・本堂・聖観世音菩薩坐像ほか(重要文化財) 書院・徳雲院(県指定有形文化財) |

| 法人番号 | 5480005001024 |

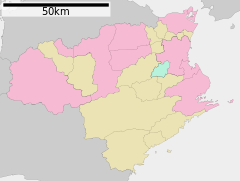

丈六寺  徳島市 徳島県における位置 | |

| テンプレートを表示 | |

丈六寺(じょうろくじ)は徳島県徳島市丈六町丈領に所在する曹洞宗の寺院。正式には瑞麟山 慈雲院 丈六寺という。

本尊は釈迦如来(本堂)と聖観世音菩薩(観音堂)[1]。寺号は丈六仏[2]の観音像を安置することに由来する。

徳島県内の寺院の中では文化財が多く阿波の法隆寺とも呼ばれる。阿波秩父観音霊場第24番札所。

歴史

寺伝によれば、寺の歴史は白雉元年(650年)に関東地方よりたどり着いた尼僧が、この地に庵を構えたことに始まると伝えられている。室町時代中期の長享・延徳年間頃(1487年~1491年)、阿波国・三河国・讃岐国の守護大名・細川成之が金岡用兼を招聘し宗派を曹洞宗に改めて中興開山し、伽藍を整備した。

江戸時代になると、徳島藩蜂須賀家歴代藩主が庇護し寺院を整備した。

境内には細川成之・持隆・真之の墓がある。また、蜂須賀家重臣の墓も多く、家老の稲田家・山田家、中老の里見家・生駒家、奉行等の墓も見られる。

血天井伝説

戦国時代、土佐の戦国大名長宗我部元親は阿波国に攻め込んだ。那賀郡まで攻め入った際、ここを治める牛岐城(富岡城)主新開入道道善(新開遠江守忠之)は勇猛で知られており攻めあぐねた。元親は一計を案じ、和議を申し入れた。天正9年10月16日(新暦1581年11月12日)、道善を丈六寺に呼び出し酒宴を開いた。和議の条件として、道善に対し四国統一の後に富岡城主の地位を確保し勝浦郡を与えるという案を示した。好条件に道善主従は大いに満足し、酒宴は盛り上がった。道善主従が、夕刻、宴を辞して帰ろうと縁側に出たところを、隠れていた元親の家臣に襲撃された。道善主従も応戦したが、多勢に無勢で全員殺害された。この時の手形や足形の血痕は、拭っても消えなかったと言われる。

現在、この縁の板は徳雲院前の回廊の天井板として用いられており、手形・足形の血痕らしき赤い形が認められる。

境内

- 総門(一の門):高麗門

- 中門(二の門)

- 鐘楼:袴腰型式

- 三門

- 本堂:本尊釈迦如来

- 書院:本堂の背後にある。

- 徳雲院

- 僧堂

- 鐘楼:吹放し型式

- 経蔵:大蔵経がある。

- 茶室

- 遍照庵観音:僧堂の後ろにある小堂。

- 観音堂:聖観音像を祀る。

- 墓石群:境内背後に点在

勝浦川沿いの県道212号脇にある総門から入ると中門があり、その右下に鐘楼がある。進むと三門があり、建物と回廊で口字状に囲まれた境内の三門を背にして、正面に本堂、その裏に書院、右側に徳雲院、左側手前から僧堂・経蔵・茶堂と並ぶ。丈六サイズの聖観音坐像の鎮座する観音堂は、僧堂と経蔵の間から左奥に入って行き最深部にひっそりとある。

- 宝物館:細川成之の肖像画・聖観音像の胎内仏などを収蔵

- 三門(重要文化財)

- 本堂(重要文化財)

- 観音堂(重要文化財)

-

経蔵(重要文化財)

経蔵(重要文化財) -

徳雲院(県文化財)

徳雲院(県文化財)

文化財

- 重要文化財

- 三門:建築年代は不詳だが室町時代末期とされている[3]。徳島県下最古の建造物である。三間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、東面[3]。昭和32年(1957年)解体修理された。昭和28年(1953年)3月31日指定。

- 本堂:入母屋造単層、本瓦葺き。寛永6年(1629年)、蜂須賀家政が娘・辰姫(戸田忠光の妻)供養のために方丈を再建し寄進した。明治時代に本尊として釈迦如来を安置したため本堂と呼ばれるようになった。昭和28年(1953年)3月31日指定。

- 観音堂:普門閣とも呼ばれる。寄棟造二重仏堂(上層・下層の2つの屋根をもつ仏堂)。戦国時代の永禄10年(1567年)、細川真之により建立された。現存する建物は江戸時代初期の慶安元年(1648年)の建立で、昭和32年(1957年)に解体修理された。昭和28年(1953年)3月31日指定。

- 経蔵 附棟札5枚:永禄10年(1567年)、細川真之により僧堂(座禅堂)として建立された。現存する建物は寛永21年(1644年)の再建で、江戸時代中期の享保12年(1727年)に経蔵に改められた。中には八角の輪蔵が安置され、径山版大蔵経が納められている。平成10年(1998年)12月25日指定[4][5]。

- 木造聖観音坐像:平安時代末期の作とされる。定朝様式の仏像で、像高3.1m。曹洞宗改宗以前からのこの寺院の本尊である。修理時に発見された胎内仏は寺内宝物館に安置されている。明治44年(1911年)8月9日指定。

- 絹本著色細川成之像:縦74cm、横31.1cm、室町中期の作。昭和42年(1967年)6月15日指定。

- 徳島県指定有形文化財

- 徳雲院 附棟札1枚:元々は細川持隆が瑠璃殿として寄進し、永禄6年(1563年)に細川真之が改築し自身の法名である徳雲院に改称した。明治25年(1892年)より明治29年(1896年)の5年間、多家良(たから)高等小学校が開設された。また、大正5年(1916年)より昭和5年(1930年)まで、徳島県仏教会が徳島県初となる阿波養老院を開設した。昭和34年(1959年)6月12日指定。

- 書院 附棟札1枚:昭和34年(1959年)6月12日指定。

- 徳島市指定有形文化財

- 徳島県指定史跡

- 丈六寺:昭和34年(1959年)6月12日指定。

歴代住職

- 開山:金岡用兼(1466年住持、1514年示寂)山口県龍文寺に修行、広島県洞雲寺に住持、転住。小松島市中田町桂林寺に住持[6]、長福寺を開山。

- 二世:月殿昌桂(1515年住持、1534年示寂)牟岐町真光寺、海陽町江音寺、本覚寺、高照寺を開山、小松島市中田町桂林寺(後に真言宗に転宗)に住持。

- 三世:玉阜宗璨(1534年住持、1563年示寂)

- 四世:快雲鷹賢(1534年住持、1555年示寂)

- 五世:拈笑春賀(1555年住持、1582年示寂)牟岐町普周寺、海陽町正福寺、那賀町延命寺、阿南市長生町桂国寺を開山。

- 六世:竹庵見性(1582年住持、1583年示寂)

- 七世:角翁源麟(1583年住持、1606年示寂)小松島市櫛渕町法泉寺、上勝町黒松寺、美馬市脇町貞真寺を開山。

- 八世:丹嶺宗鳳(1606年住持、1629年示寂)牟岐町洞雲寺、海陽町高西寺を開山。

- 九世:冲室鳳祝(1629年住持、1635年示寂)徳島市多家良町大匠寺を開山。

- 十世:年山快寿(1635年住持、1640年示寂)

- 十一世:天林兼策(1640年住持、1659年示寂)和歌山県久昌寺を開山。

- 十二世:月珊天盖(1659年住持、1675年示寂)東京都栄林寺を開山。

- 十三世:石峰文理(1673年住持、1699年示寂)和歌山県相応寺を開山。

- 十四世:天桂伝尊(1696年住持、1735年示寂)蔵鷺寺、大雲寺、静居寺、陽松庵を開山。

- 十五世:海岳湛光(1706年住持、1715年示寂)和歌山県窓誉寺を開山。

- 十六世:凸巌養益(1714年住持、1732年示寂)静岡県宗源寺、普斉寺、海陽町真光寺、千光寺を開山。

- 十七世:卍元道密(1732年住持、1751年示寂)

- 十八世:跋山運歩(1747年住持、1767年示寂)和歌山県高松寺、山口県龍文寺、久鳳寺に住持。

- 十九世:無外養仙(1760年住持、1790年示寂)兵庫県宗堅寺、牟岐町昌寿寺を開山。

- 二十世:末証掾宗(1780年住持、1782年示寂)和歌山県恵運寺、大匠寺、本覚寺に住持。

- 二十一世:開運養天(1783年住持、1796年示寂)高松寺、方円寺に住持。

- 二十二世:象先文喬(1793年住持、1814年示寂)和歌山県珊瑚寺に住持。

- 二十三世:百川智梁(1809年住持、1848年示寂)和歌山県恵運寺、徳蔵寺に住持。

- 二十四世:大心徹道(1846年住持、1860年示寂)長崎県江東寺、和歌山県羅漢寺、高松寺に住持。

- 二十五世:大鏡公円(1860年住持、1871年示寂)和歌山県高倉寺、海陽町千光寺、牟岐町普周寺に住持。

- 二十六世:天真惟仙(1871年住持、1894年示寂)京都府鷲尾寺、海陽町千光寺に住持。

- 二十七世:月海湛瑞(1892年住持、1902年示寂)徳島市国府町国分寺、小松島市櫛渕町景岩寺に住持。

- 二十八世:洞玄明貫(1902年住持、1938年示寂)上勝町黒松寺に住持。

- 二十九世:喚山誾雄(1938年住持、1947年示寂)勝浦町明光寺に住持。

- 三十世:直心知雄(1947年住持、2010年示寂)海陽町正福寺に住持。

- 三十一世:鈎玄靖匡(1995年住持、現職)海陽町正福寺に住持。[7]

丈六寺墓石群

丈六寺には、以下の人物が葬られている。

- 細川成之

- 細川持隆

- 細川真之

- 金岡用兼

- 新開実綱

- 稲田植元 - 供養等。

- 益田長行 - 徳島藩家老。

- 山田宗重 - 徳島藩家老。

- 実相院(辰姫) - 蜂須賀家政の四女で松平忠光の正室。

- 正徳院(万姫) - 蜂須賀至鎮の次女で水野成貞の正室。当墓だけ一番高い所にある。

他多数

秋葉神社

当寺の背後の山にあり、当寺の鎮守社。拝殿と本殿(祠)からなり、鉄の橋で渡る。観音堂の後ろからと、県道からの上り口がある。秋葉三尺坊を祀っていて、当寺を火事から守っており、火伏せの神様としてのご利益がある。この秋葉権現が最も古く、全国の秋葉権現の発祥地であるとここでは云われている。

前後の札所

- 阿波秩父観音霊場

- 23 観音庵 ---- 24 丈六寺 ---- 25 慈光寺

アクセス

- 境内への入山は志納金300円をセルフで求めている。

- JR徳島駅より徳島バス『八多』・『五滝』・『大久保』行きで約30分・丈六北バス停下車、徒歩5分。

- JR徳島駅より徳島バス『丈六寺南』行きで約30分・丈六寺南バス停下車、徒歩3分。

脚注

- ^ 『全国寺院名鑑 中国・四国・九州・海外』(史学センター、1969)には、本尊は「釈迦牟尼 聖観世音菩薩」とある。

- ^ 仏の身長が一丈六尺(約4.8メートル)あったとの伝承により、立像で法量4.8メートル、坐像ではその半分の2.4メートルの像を丈六仏と称する。

- ^ a b 米山 勇「増上寺三解脱門の建立年代に関する一考察」『東京都江戸東京博物館紀要』第3号、東京都江戸東京博物館、2013年3月、1-15頁。

- ^ 「新指定の文化財」『月刊文化財』424、第一法規、1999

- ^ 現地案内板の説明には「江戸時代中期の享保12年(1727年)に奥行きを一間(約1.8m)縮小し、二間(約3.6m)後方に移動した」とあるが、重要文化財指定時の文化庁の説明には「改造はほとんどなく旧状を維持している」とある。

- ^ 金岡用兼禅師伝(2021年5月12日閲覧)

- ^ 「丈六寺歴代住職継席・示寂年表」による。

参考文献

- 徳島史学会/編『新版 徳島県の歴史散歩』山川出版社、1995年、154-156ページ

関連項目

外部リンク

- 『曹洞宗伽藍配置と丈六寺伽藍』- 徳島県立図書館

- 丈六寺の聖観音坐像、修復終え、2年ぶりに帰還(徳島新聞動画 TPV)