SignWriting

| SignWriting | ||

|---|---|---|

| Schrifttyp | Piktogramme | |

| Sprachen | Gebärdensprache | |

| Erfinder | Valerie Sutton | |

| Verwendungszeit | ab 1974 | |

| Abstammung | synthetische Schrift SignWriting | |

| Verwandte | DanceWriting | |

| Unicodeblock | U+1D800–U+1DAAF | |

| ISO 15924 | Sgnw | |

SignWriting (auch als Sutton SignWriting bekannt), eingedeutscht GebärdenSchrift (mit Binnenmajuskel zur Unterscheidung vom Oberbegriff) ist eine Gebärdenschrift. Sie wurde im Auftrag der Universität Kopenhagen entwickelt. Standardisiert wurde das Ganze mit Hilfe des 'International Sign Writing Alphabet' (ISWA). Neben dieser Schrift hat nur noch DanceWriting zur Notation von Tänzen und Choreographien weitere Verbreitung gefunden. Aus SignWriting sind die weiterentwickelten Schriftsysteme si5s und ASLwrite hervorgegangen.

Verbreitung

In Deutschland wird bereits an einigen Orten, zum Beispiel im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in Osnabrück, SignWriting im Unterricht gehörloser Kinder eingesetzt. Gleiches geschieht auch in einer Schule für gehörlose Kinder in Ost-Nicaragua. Außerhalb des Bildungsbereiches wird die GebärdenSchrift eher nicht eingesetzt, da sie u. a. kompliziert zu erlernen scheint.[1][2]

Digitale Unterstützung und Nutzung der GebärdenSchrift in Deutschland

Vorgeschichte

1974 erfand Valerie Sutton SignWriting, eine Gebärdenschrift. Dazu gibt es einige Anleitungen und technische Programme.

1999 fand Stefan Wöhrmann den Kontakt zu Valerie Sutton. Er lernte dort die Grundlagen von SignWriting und stellte 2001 eine Mundbildschrift dafür vor. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit nutzte er SignWriting am Landesbildungszentrum in Osnabrück. 2005 stellte er eine Übersetzung des englischen Handbuchs in Deutsch vor.[3]

Einige erste Studien kamen zu dem Ergebnis, dass die Gehörlosengemeinschaften Video- oder Schriftsysteme als vorherrschende Sprache bevorzugen. Diese Behauptung wurde jedoch durch die Arbeit von Steve und Dianne Parkhurst in Spanien widerlegt, wo sie anfangs auf Widerstand, später erneutes Interesse und schließlich Stolz stießen. „Wenn Gehörlose lernen, in ihrem eigenen Gebärdensystem zu lesen und zu schreiben, steigert das ihr Selbstwertgefühl“, sagt Dianne Parkhurst.[4]

Die in 2010 vorgestellte Version des ISWA gilt als die umfangreichste und somit als Gegensatz zum IPA. Zur internationalen Verständigung wird sie deshalb gerne eingesetzt.

Heute wird SignWriting in über 40 Ländern mehr oder weniger erfolgreich eingesetzt. Brasilien ist hierbei ein Positivbeispiel.[5]

Delegs

2009 wurde das Projekt „Deutsch lernen mit Gebärden Schrift“[6] von der Workplace Solutions GmbH (WPS) und der Universität Hamburg mit Förderung durch das Integrationsamt Hamburg und den Europäischen Sozialfonds gestartet. Praktischer Ausgangspunkt dieses Projektes ist die hohe Quote gehörloser Menschen mit geringer Literalität – also sehr defizitärer Lese- und Schreibkompetenz. Experten schätzten diese Quote auf 50 %.[7] Diese hohe Quote Gehörloser mit geringer Schreib-/Lesekompetenz wurde als schwerwiegendes Defizit für die berufliche Integration eingeschätzt. Die Antragsteller entwickelten zu der Bekämpfung dieses Defizits ein Konzept für einen verbesserten, berufsbegleitenden Schriftsprachunterricht für erwachsene gehörlose Menschen. Dieser moderne Schriftsprachunterricht basiert auf der kontrastiven Gegenüberstellung von Deutscher Gebärdensprache und Deutscher Schriftsprache. Hierzu werden z. B. ganze Sätze in DGS, verschriftlicht mittels der Gebärdenschrift, und Deutsch gegenübergestellt. Damit können grammatikalische Strukturunterschiede sichtbar gemacht werden. Der flüchtige Charakter der Gebärdensprache wird mit der Verschriftlichung überwunden. Die Unterrichtserfahrungen mit dieser Methode sind erstaunlich positiv. Gehörlose verstehen wichtige grammatikalische Unterschiede der beiden Sprachen in 60 – 80 Unterrichtsstunden mit gutem Ergebnis. Dies zeigen jedenfalls die praktischen Erfahrungen mit knapp 250 gehörlosen Kursteilnehmer zwischen 2014 und 2019 in zwei Projekten.[8]

In diesem ersten Projekt „delegs I“ (2009–2011) wurde die erste Fassung des delegs-Editors programmiert.[9] Dieser ist eine Onlineplattform zur Erstellung von Texten in Gebärdenschrift, die kostenfrei und ohne Installation nutzbar ist.

Im zweiten Projekt „delegs II“ (2014 – 2017) wurde die Unterrichtsmethode des kontrastiven DGS-Deutsch-Unterrichts entwickelt und erprobt. Bei der Methode lernen Teilnehmende mithilfe der Gebärdenschrift neue Wörter und Sätze sowohl in DGS (Deutscher Gebärdensprache) und in Deutsch. Die beiden Sprachen werden kontrastiv gegenübergestellt, um Unterschiede, z. B. in der Syntax, aufzuzeigen (siehe Schaubild oben). Ziel ist es, den Wortschatz der Teilnehmenden auf- und auszubauen und ein Sprachbewusstsein für beide Sprachen zu entwickeln. Für den Unterricht wurden insgesamt 378 Lern- und Lehrmaterialien zu den Bereichen Bekleidung, Bauzeichner/Bauwesen, Einzelhandel, Gärtnerei/Landschaftsbau, Gesundheit/Pflege, Hauswirtschaft, Koch/Lebensmittel, Maler, Spedition/Logistik, Tischler/Schreiner, Versicherung, Verwaltung und Zahntechnik erstellt. Für die technische Unterstützung wurde der delegs-Editor weiterentwickelt. Das Projekt wurde von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), der Universität Hamburg und der WPS durchgeführt.[8]

GebärdenSchrift und digitale Fachgebärdenlexika

Während des dritten Projekts „delegs III“ (2018 – 2021) fand die Gebärdenschrift auch in der Lexikonarbeit Anwendung. In Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle und der WPS wurde das Sign2MINT-Lexikon mit über 5000 Fachgebärden aus den Bereichen Physik, Chemie, Mathematik, Biologie, Medizin, Geologie, Informatik und Astronomie erstellt.[10] Die Fachgebärden wurden mittels der Gebärdenschrift verschriftlicht, wodurch die Funktion einer leistungsstarken GebärdenSuche angeboten werden kann.[11] Wenn Nutzer eine MINT-Fachgebärde kennen oder in einem anderen Kontext gesehen haben, aber den deutschen Fachbegriff nicht kennen bzw. sich unsicher sind, wie er korrekt geschrieben wird, können sie die GebärdenSuche nutzen. Die GebärdenSuche umfasst folgende Suchkomponenten: Handform, Art der Zweihändigkeit (2-Hand), Lokation und Art des Kontaktes (mit anderen Körperteilen) sowie Bewegung. Die GebärdenSuche ist dabei an die Gegebenheiten der DGS angepasst. Sobald Nutzer einen Faktor eingrenzen, werden Gebärden, die diesem Faktor entsprechen, ausgewählt und in einer Ergebnisliste angezeigt.[12] Für die innovative Lexikonarbeit und die GebärdenSuche wurde dem Projektnehmer WPS am 6. April 2022 der Hamburger Innovationspreis verliehen. Dieser würdigt Unternehmen, die sich in herausragender Weise für die Beschäftigung und/oder Ausbildung von Menschen mit Behinderungen einsetzen.[13]

Aktuelle Erweiterung der Gebärdenschriftnutzung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert seit 2021 bis 2025 erneut ein Projekt zur Förderung der beruflichen Eingliederung gehörloser Menschen durch digitale Hilfen. Es soll das Lexikon Sign4All mit beruflichen Fachgebärden erstellt werden. Das neue erweiterte Fachgebärdenlexikon wird in Zusammenarbeit mit betrieblichen Partnern und Partnern im Berufsbildungssystem erarbeitet. So besteht z. B. mit Airbus Hamburg eine Kooperation für einen Lexikonteil „Luftfahrtindustrie“. Im neuen Lexikon sind ähnlich wie bei Sign2MINT Gebärdenvideos und Verschriftlichungen aller Gebärden enthalten. Auf dieser technischen Basis wird auch die Funktion der GebärdenSuche weiterhin etabliert. Im Rahmen dieses Projekts „Digitale Unterstützung der beruflichen Eingliederung gehörloser Menschen“ (2021–2025)[14] wird auch die Gebärdenschrift modernisiert. Ziel ist es, die Gebärdenschrift moderner und ikonischer zu gestalten, damit sie besser lesbar und von der tauben Gemeinschaft mehr verwendet wird. Außerdem werden die Deutschkurse mit dem kontrastiven DGS-Deutsch Unterricht von der Fortbildungsakademie der Wissenschaften (FAW) weiterentwickelt[15]. Das Projekt wird von der Firma malt|harms GmbH, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, der IT-Firma Open Mind Software GmbH, Workplace Solutions (WPS) GmbH und der FAW mit Förderung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) durchgeführt. Das BMAS setzt dafür Mittel des Ausgleichsfonds (§ 161 SGB IX) ein, die von den Arbeitgebern nach § 160 SGB IX zu entrichten sind, die ihre Beschäftigungspflicht nach § 154 SGB IX nicht oder nicht voll erfüllen.

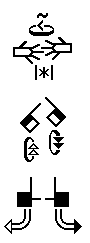

Piktogramme

SignWriting nutzt zur Darstellung der Gebärden eine große Menge Kombinationen räumlich abstrakt dargestellter, genau definierter ikonischer Piktogramme (Symbole, Logos) für Handformen und Mimik, Orientierung, Kontakte, sowie für Arme, Beine oder Schultern, falls sie für die Gebärde relevant sind, und verschiedene zusätzliche Symbole wie unterschiedliche Pfeile, Sterne, Wellen und Ähnliches zur Beschreibung der Bewegung.[16][17] Wegen des Piktogrammcharakters der Zeichen ist das Erkennen der Schrift vergleichsweise einfach, da die tatsächliche physische Form von Gebärden und nicht deren Bedeutung dargestellt wird.[18] Zum Schreiben einer Gebärdensprache ist deshalb keine Analyse oder Vorwissen zur Sprache erforderlich. Eine Person, die das System erlernt hat, kann ein unbekanntes Zeichen auf die gleiche Weise „ertasten“, wie z. B. eine englischsprachige Person ein unbekanntes Wort in lateinischen Buchstaben „aussprechen“ kann, ohne überhaupt wissen zu müssen, was das Wort bedeutet.

Die Anzahl der Symbole ist sehr umfangreich und bietet oft mehrere Möglichkeiten, ein einzelnes Zeichen zu schreiben. Wörter können aus der Sicht des Gebärden oder des Betrachters geschrieben werden. Fast alle Veröffentlichungen verwenden jedoch die Sicht des Gebärden und gehen davon aus, dass die rechte Hand dominiert. Sutton entwarf die Schrift ursprünglich so, dass sie wie Englisch horizontal (von links nach rechts) und aus der Sicht des Betrachters geschrieben wurde. Später änderte er sie jedoch in vertikal (von oben nach unten) und aus der Sicht des Gebärden, um den Wünschen gehörloser Autoren zu entsprechen.

Mithilfe der GebärdenSchrift werden Gebärden anhand folgender Komponenten beschrieben: Handform, Bewegung, Lokation, Art des Kontaktes und Art der Zweihändigkeit. SignWriting hat drei Grundhandformen: die Flachhand (Fünfeck aus einem Dreieck auf einem Rechteck)), die offene Faust (Kreis) und die geschlossene Faust (Quadrat).[19][20] Für die GebärdenSuche auf Sign2MINT wurden die Handformphoneme der DGS berücksichtigt. Diese basieren auf der linguistischen Analyse von Papaspyrou et al. (2008)[21]. Wenn für die Ausführung der Gebärde zwei Hände benötigt werden, kann ein Symbol hinzugefügt werden, wie die Hände miteinander interagieren. So können beide Hände beispielsweise eine Bewegung in Kontakt ausführen. Zusätzlich kann beschrieben werden, wie der Kontakt der dominanten Hand mit der nicht-dominanten Hand oder einem anderen Körperteil aussieht. Diese Variable unterteilt sich in einen einfachen Berührungs-, einen Wisch-, einen Reibe- und einen Greifkontakt. Außerdem kann die Lokation am Körper mithilfe von Symbolen für den Kopf, Hals, Rumpf und Arm dargestellt werden. Die Bewegung der Hände kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einfache Bewegungsspuren (bspw. gerade, wellenartig, kreisförmig) und komplexe Bewegungsspuren (Unterarmrotation mit und ohne Spurbewegung, Handgelenksbewegung, Fingerbewegung). Im Pfeilschaft wird angezeigt, ob die Bewegung auf der Fensterebene (vertikal vor dem:der Gebärdenden), der Tischebene (horizontal vor dem:der Gebärdenden) oder der Ruderbootebene (im Gebärdenraum nach vorne oder hinten) durchgeführt wird. Dabei ist es wichtig, sich zuerst Gedanken über die Parameter der Gebärde im Gebärdenraum zu machen, um dann die Gebärden notieren zu können. Zusätzlich kann noch das deutsche Mundbild nach den Vorgaben von Stefan Wöhrmann (2005)[19] eingefügt werden.

Orientierung

Alle Piktogramme (oft als Symbole bezeichnet) von SignWriting zeigen in der Regel die Perspektive des Gebärdenden.[22] Bei einigen Handformen ist die Ausrichtung eindeutig, aber die Füllung des Symbols zeigt immer die Ausrichtung der Hand an: Schwarz zeigt den Handrücken an, Weiß die Handfläche. Ein Symbol mit hohlem Umriss (weiß) zeigt an, dass die Handfläche dem Gebärdenden zugewandt ist, und eine gefülltes Symbol (schwarz) zeigt an, dass die Handfläche vom Gebärdenden abgewandt ist. Geteilte Schattierungen (halb schwarz, halb weiß) zeigen die Seitenansicht der Handkante an, wobei die Reihenfolge der Farben zeigt, welche Seitenansicht gemeint ist. Obwohl sich das Handgelenk in Wirklichkeit in Zwischenpositionen drehen kann, werden in SignWriting nur die vier Ausrichtungen dargestellt, da sie ausreichen, um Gebärdensprachen darzustellen.

Wenn ein ununterbrochenes Symbol verwendet wird, wird die Hand in der vertikalen Ebene (Wand oder Gesicht) vor dem Gebärdenden platziert, wie es beim Daktylieren der Fall ist. Ein Symbol mit mit einer Unterbrechung oder weißem Streifen unter den Fingerknöcheln zeigt an, dass die Hand in der horizontalen Ebene parallel zum Boden liegt.

Wenn eine der Grundhandformen verwendet wird, wie z. B. das einfache Quadrat oder der Kreis, wird es durch diesen Streifen oder Unterbrechung in zwei Hälften geteilt. Wenn jedoch Linien für Finger vorhanden sind, die von der Basis ausgehen, werden diese von der Basis getrennt, die Basis selbst bleibt jedoch intakt.

Handformen

Es gibt über hundert Symbole für Handformen um alle existierenden Gebärdensprachen abbilden zu können, aber alle in ASL verwendeten basieren beispielsweise auf fünf Grundelementen:

Ein Quadrat stellt eine geschlossene Faust dar, wobei die Knöchel der gebeugten Finger um 90° gebogen sind, sodass die Finger die Handfläche berühren und der Daumen über den Fingern liegt. Ohne Linien stellt dieses Quadrat die S-Hand des Fingeralphabets dar. Gerade oder geknickte Linien am Quadrat zeigen Modifikation an, wie z. B. eine I-Hand. Ein Kreis stellt eine offene Faust dar, wo Daumen und Finger so gebeugt sind, dass sie sich an ihren Spitzen berühren. Ohne Linien ist dies die O-Hand des Fingeralphabets. Modifiziert mit Linien berührt in der Regel mindestens ein Finger nicht den Daumen wie z. B. bei der F-Hand. Ein Fünfeck (Dreieck auf einem Rechteck) stellt eine Flachhand dar, bei der alle Finger gerade und zusammen nach oben gestreckt sind. Dies ähnelt der B-Hand, allerdings ohne den Daumen, der an der Handfläche liegt. Eine C-Hand wird dargestellt, in dem Daumen und Finger gekrümmt sind, aber nicht so weit, dass sie sich berühren. Optional können die Finger zusätzlich noch gespreizt werden. Eine L-Hand wird symbolisiert, dass die vier Finger flach (gerade gestreckt und in Kontakt), um 90° von der Handfläche abgewinkelt sind. Zwingend muss ein Hinweis darauf enthalten sein, wo sich der Daumen befindet, entweder seitlich oder die Finger berührend. Eine Linie in der Mitte des Quadrats oder Fünfecks zeigt dann den Daumen in der Handform an.

Diese Grundformen der ASL können durch Linien modifiziert werden, die aus den Flächen und Ecken herausragen können, um Finger darzustellen, die nicht wie oben beschrieben positioniert sind. Gerade Linien repräsentieren gerade Finger; gekrümmte Linien für gekrümmte (hohle) Finger; hakenförmige Linien für hakenförmige Finger; rechtwinklige Linien für Finger, die nur an einem Gelenk gebeugt sind; und gekreuzte Linien für gekreuzte Finger. Obwohl es einige Verallgemeinerungen für die Dutzenden anderer Handformsymbole gibt, die auf dem Kreis und dem Quadrat basieren, können die Details etwas eigenwillig sein und müssen eventuell auswendig gelernt werden.

Fingerbewegungen

Es gibt nur wenige Symbole für die Fingerbewegung. Diese können verdoppelt werden, um anzuzeigen, dass die Bewegung wiederholt wird.

Ein ausgefüllter Punkt steht beispielsweise für das Beugen des Mittelgelenks eines oder mehrerer Finger, ein hohler Punkt für das Strecken eines gebeugten Fingers. Das heißt, eine D-Hand mit einem ausgefüllten Punkt wird zu einer X-Hand, während eine X-Hand mit einem hohlen Punkt zu einer D-Hand wird. Wenn die Finger bereits gebeugt sind, zeigt ein ausgefüllter Punkt an, dass sie zusammengedrückt werden.

Ein nach unten zeigender Winkel stellt das Beugen der Fingerknöchel dar, während ein nach oben zeigender Winkel (^) zeigt, dass die Fingerknöchel gestreckt werden. Das heißt, eine U-Hand mit einem nach unten zeigenden Winkel wird zu einer N-Hand, während eine N-Hand mit einem nach oben zeigenden Winkel zu einer U-Hand wird.

Ein Zickzack wie zwei verbundene Winkel (^^) bedeutet, dass die Finger wiederholt und synchron gebeugt werden. Ein doppelter Zickzack bedeutet, dass die Finger nicht synchron zappeln oder flattern.

Handbewegung

Hunderte von Pfeilen verschiedener Art werden verwendet, um die Bewegung der Hände durch den Gebärdenraum anzuzeigen. Die Notation von Bewegungen ist recht komplex, da sie für jede Gebärdensprache genauer ist als nötig, schreiben verschiedene Personen dasselbe Zeichen möglicherweise auf unterschiedliche Weise.

Bei der Bewegung mit der linken Hand ist die Δ-förmige Pfeilspitze hohl (weiß); bei der Bewegung mit der rechten Hand ist sie massiv/ausgefüllt (schwarz). Wenn sich beide Hände als eine bewegen, wird eine unten offene hohle (Λ-förmige) Pfeilspitze verwendet.

Wie bei der Orientierung unterscheiden Bewegungspfeile zwei Ebenen: Bewegungen in der vertikalen Ebene (auf und ab) werden durch Pfeile mit doppeltem Schaft dargestellt, während Pfeile mit einfachem Schaft Bewegungen parallel zum Boden (hin und her) darstellen. Darüber hinaus werden für Bewegungen in einer diagonalen Ebene modifizierte Pfeile mit doppeltem Schaft verwendet: Ein Querstrich am Schaft zeigt an, dass die Bewegung sowohl nach oben als auch nach unten geht, und ein durchgezogener Punkt zeigt eine sich nähernde Bewegung an. Hin- und Herbewegungen, die auch über oder unter etwas hinweggehen, verwenden modifizierte Pfeile mit einfachem Schaft, wobei der Teil des Pfeils, der eine sich nähernde Bewegung darstellt, dicker ist als der Rest. Diese sind ikonisch, aber konventionell und müssen daher einzeln erlernt werden.

Gerade Bewegungen erfolgen in einer von acht Richtungen für jede Ebene, wie bei den acht Hauptrichtungen eines Kompasses. Ein langer gerader Pfeil zeigt eine Bewegung vom Ellbogen aus an, ein kurzer Pfeil mit einem Querbalken dahinter zeigt eine Bewegung vom Handgelenk aus an und ein einfacher kurzer Pfeil zeigt eine kleine Bewegung an. Ein zweiter gebogener Pfeil, der den Hauptpfeil kreuzt, zeigt, dass sich der Arm dreht, während er sich bewegt. Pfeile können sich drehen, krümmen, im Zickzack verlaufen und eine Schleife bilden.

Andere Körperbewegungen

Pfeile im Gesicht an den Augen zeigen die Blickrichtung an.

Die Schultern werden mit einer horizontalen Linie dargestellt. Kleine Pfeile können hinzugefügt werden, um die Bewegung von Schultern und Oberkörper anzuzeigen. Bei Bedarf können auch Arme und sogar Beine hinzugefügt werden.

Kontakt

Sechs Kontaktsymbole zeigen den Handkontakt in der Gebärdenposition an. Das heißt, ein Handformsymbol an der Seite des Gesichts zeigt zusammen mit einem Kontaktsymbol an, wie die Hand die Seite des Gesichts berührt.

Besondere Ausführungsorte

Wenn die gebärdende Hand an der anderen Hand gebärdet (Zweihandgebärden), bekommt dafür die andere Hand einfach ein entsprechendes Handymbol. In der Praxis besteht nur eine Teil aus einfachen Handformen.

Zusätzliche Symbole werden verwendet, um Gebärdenpositionen im Gesicht oder an anderen Körperteilen als den Händen darzustellen. Ein Kreis zeigt z. B. den Kopf.

Mimik

Es gibt Symbole zur Darstellung von Gesichtsbewegungen, die in verschiedenen Gebärdensprachen verwendet werden, darunter Augen, Augenbrauen, Nasenbewegungen, Wangen, Mundbewegungen und Atemveränderungen. Auch die Richtung der Kopfbewegung und des Blicks kann angezeigt werden.

Prosodie bzw. Betonung

Darüber hinaus gibt es Symbole, die die Bewegungsgeschwindigkeit, den Hinweis darauf, ob die Bewegung gleichzeitig oder abwechselnd erfolgt, sowie die Zeichensetzung angeben.

Interpunktion

Es gibt verschiedene Satzzeichen, wie Kommas, Punkte, Frage- und Ausrufezeichen die den Satzzeichen anderer Schriften entsprechen. Diese werden zwischen den Gebärden geschrieben, und Zeilen werden zwischen einer Gebärde und dem folgenden Satzzeichen nicht unterbrochen.

Aufbau

Anordnung der Symbole

Eine der überraschensten Eigenschaften von SignWriting ist die Verwendung eines zweidimensionalen Layouts für eine dreidimensionale Sprache. Die relativen Positionen der Symbole innerhalb der Symbolkombination stellen ikonisch die Positionen der Hände und anderer Körperteile dar, die an den dargestellten Gebärden beteiligt sind. Daher gibt es keine offensichtliche lineare Beziehung zwischen den Symbolen innerhalb jedes Gebärdensymbols, anders als bei der Buchstabenfolge innerhalb jedes Wortes in den meisten Schriften für gesprochene Sprachen.[23]

Dies ist auch anders als bei anderen Gebärdenschriften, die die Symbole wie in gesprochenen Sprachen linear anordnen. Da in Gebärdensprachen jedoch viele phonetische Parameter gleichzeitig artikuliert werden, erfordern diese anderen Schriften auch willkürliche Konventionen zur Festlegung der Reihenfolge verschiedener Parameter wie Handform, Position, Bewegung usw.

Obwohl SignWriting Konventionen für die Anordnung der Symbole relativ zueinander innerhalb eines Zeichens hat, führt das zweidimensionale Layout zu weniger Willkür und mehr Ikonizität als andere Gebärdensprachenschriften.

Außerhalb jeder Symbolkombination ist die Schrift jedoch linear und spiegelt die zeitliche Reihenfolge der Symbole wider. Die Piktogramme werden heute meist in vertikalen Spalten (früher horizontal) geschrieben. Die Kombinationen sind innerhalb der Spalte von oben nach unten angeordnet, mit Satzzeichen durchsetzt, und die Spalten verlaufen von links nach rechts über die Seite. Innerhalb einer Spalte können die Symbole in der Mitte geschrieben oder in „Spuren“ nach links oder rechts verschoben werden, um seitliche Verschiebungen des Körpers anzuzeigen.

Reihenfolge der Zeichen in Wörterbüchern

Valerie Sutton ordnet die Gebärden in ihren Wörterbüchern und im ISWA zunächst in zehn Gruppen für Handformen, basierend darauf, welche Finger der dominanten Hand ausgestreckt sind. Diese entsprechen den Zahlengebärden eins bis zehn in ASL. Jede Gruppe wird dann entsprechend der tatsächlichen Handform unterteilt und dann noch einmal entsprechend der Ebene, in der sich die Hand befindet (erst vertikal, dann horizontal), und dann noch einmal entsprechend der Grundausrichtung der Hand (Handfläche, Handkante, Handrücken).

Es wurde auch ein Ordnungssystem vorgeschlagen, dass diesen Anfang und Beispiele sowohl aus der ASL als auch aus der Brasilianischen Gebärdensprache (LIBRAS) verwendet.[24]

Das aktuelle Ordnungssystem für die Gebärdenschrift wird als Gebärdensymbolfolge bezeichnet und vom Ersteller jedes Gebärden analysiert, wie es im Online-Wörterbuch aufgezeichnet wird. Dieses System ermöglicht eine interne Ordnung nach Merkmalen wie Handform, Ausrichtung, Geschwindigkeit, Ort und anderen zusammengefassten Merkmalen, die in gesprochenen Wörterbüchern nicht zu finden sind.

Technische Umsetzung zur besseren Barrierefreiheit

Sutton hat das International SignWriting Alphabet 2010[25][26] unter der SIL Open Font License veröffentlicht. Die Symbole des ISWA 2010 sind auch als einzelne SVG- oder TrueType-Fonts verfügbar.

- SignWriting 2010 Fonts project on GitHub

Google hat einen OpenType-Font namens Noto Sans SignWriting[27][28] veröffentlicht, der die SignWriting-Spezifikation in Unicode 8 (uni8) mit modifizierenden Zeichen und diakritischen Zeichen unterstützt.

Gebärdensprache ist im Wikimedia Incubator mit „The Javascript-based SignWriting Keyboard for Use on Wikimedia and throughout the Web“ von Yair Rand[29] aktiviert. Zu den Test-Wikis gehören die ASL-Wikipedia im Incubator und die anderen Test-Wikis für Gebärdensprachen.

Der Sutton SignWriting SignMaker[30] ist ein Gebärdenspracheditor, welcher direkt aufgerufen[31], in ein iFrame eingebettet[32] und heruntergeladen werden kann.[33] Der Signmaker verwendet sowohl Formal SignWriting (FSW)[34] in ASCII als auch SignWriting in Unicode-Zeichensätzen (SWU) zusammen mit der zugehörigen Stilzeichenfolge.

Für die moderne Web- und App-Entwicklung stehen auf GitHub und NPM mehrere Pakete zur Verfügung.

- sutton-signwriting/core - ein JavaScript-Paket für Node und Browser, das die allgemeine Verarbeitung des Sutton SignWriting-Skripts unterstützt

- sutton-signwriting/unicode8 - ein JavaScript-Paket zur Verarbeitung von SignWriting in Unicode 8-Zeichen (uni8)

- sutton-signwriting/font-ttf – ein JavaScript-Paket für Webkomponenten und Browser, das SVG- und PNG-Bilder für einzelne Symbole, vollständige Gebärden und vertikale Absätze generiert

- sutton-signwriting/font-db - ein JavaScript-Paket für Node, das SVG- und PNG-Bilder für einzelne Symbole, vollständige Gebärden und vertikale Absätze generiert

- sutton-signwriting/sgnw-components - ein JavaScript-Paket mit Webkomponenten für einzelne Symbole, Symbolpaletten, vollständige Gebärden und vertikale Absätze

- sutton-signwriting/signmaker - ein JavaScript-Paket für die Gebärdenbearbeitungsseite mit URL-Parametern und iFrame-Messaging

Für die Übersetzung von Gebärdensprachen ist SignWriting-Text eine nützliches Tool zwischen Video und der natürlichen Sprachverarbeitung von Gebärdensprachen.[35] Die Nützlichkeit von SignWriting in der natürlichen Sprachverarbeitung wurde mit einer neuen Methode der maschinellen Übersetzung bestätigt, die über 30 BLEU (Bilingual Evaluation Understudy, Algorithmus zur Bewertung der Qualität von Texten nach maschineller Übersetzung) erreicht hat.[36][37] Die Konvertierung von Gebärdensprachvideos in SignWriting-Text ist ein aufstrebendes Feld mit Open-Source-Optionen.[38]

Weitere Projekte zum maschinellen Lernen gibt es für die Handschrifterkennung von SignWriting, von SignWriting zu gesprochener Sprache und von gesprochener Sprache zu SignWriting.[39]

Unterschied zu HamNoSys

SignWriting und HamNoSys[40] sind sich in ihrem Grundkonzept zur Verschriftlichung mit Symbolen sehr ähnlich. Für beide Gebärdenschriften haben sich aber für die einzelnen Parameter unterschiedliche Symbole herausgebildet. Das HamNoSys wird zu dem eher diakritisch hintereinander von links nach rechts geschrieben. Es ist also nicht so kompakt holistisch wie SignWriting. Ursprünglich ist das HamNoSys für die internationale Linguistik gedacht gewesen. SignWriting war dagegen schon immer für die internationale Allgemeinheit gedacht.

Siehe auch

Literatur

- Stefan Wöhrmann: Handbuch zur GebärdenSchrift. Lehrbuch. 2005 Verlag Birgit Jacobsen. ISBN 3-9809004-2-8

Weblinks

- Video: Vorteile GebärdenSchrift auf YouTube

- Kathrin Brede: Ein weiter Weg für die Gebärdenschrift. Aktion Mensch, 19. November 2009, abgerufen am 23. Juli 2010.

- Website GebärdenSchrift in Deutschland

- Offizielle Einstiegsseite zu den SignWriting-Projekten (en)

- SignWriting-Symboldatenbank Sutton's SymbolBank: ISWA 2010 (en)

- SignWriting-Gebärdendatenbank SignPuddle Online (en)

- Kostenlose Computerschriften für SignWriting

- Unicode-Kodierung von SignWriting (en)

- Offene GebärdenSchrift-Plattform für Gebärden- und Lautsprachen delegs (de, en, fr, etc.)

Einzelnachweise

- ↑ Startseite. In: (Nachricht vom 13.07.2021). Abgerufen am 20. Juli 2021.

- ↑ GebärdenSchrift. Abgerufen am 24. Oktober 2023.

- ↑ Inhaltsangabe - Verlag Birgit Jacobsen. Abgerufen am 10. Mai 2022.

- ↑ Hopkins, Jason: Choosing how to write sign language: A sociolinguistic perspective in International Journal of the Sociology of Language 192. 2008. Doi:10.1515/IJSL.2008.036, Cid: 145429638.

- ↑ Who Uses SignWriting? Abgerufen am 24. Oktober 2023.

- ↑ https://delegs.de/

- ↑ Hubert Wudtke: Schriftspracherwerb bei gehörlosen Kindern. Ein Rätsel für die Pädagogen. In: Grundschule Sprachen. Nr. 2, 2001, S. 34–35.

- ↑ a b Hans-Günther Ritz, Jörn Koch, Barbara Hänel-Faulhaber, Björn Hagen, Anja Englert: Abschlussbericht der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH, Schriftspracherwerb gehörloser Menschen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt. (digitale-unterstuetzung-gehoerloser-menschen.de [PDF]).

- ↑ https://apps.delegs.de/delegseditor/

- ↑ https://sign2mint.de/

- ↑ https://sign2mint.de/page/gebaerdensuchinformation

- ↑ Ingo Barth, Britta Illmer, Robert Jasko, Jana Löffler, Uta Meißner: Entwicklung eines MINT-Fachgebärdenlexikons: Von der Idee bis zur Umsetzung des „Sign2MINT“-Projekts. In: Das Zeichen. Band 36, Nr. 119, 2022 (das-zeichen.online).

- ↑ Hamburger Innovationepreis. Gehörlosenverband Hamburg, 25. April 2022, abgerufen am 26. Januar 2023.

- ↑ https://digitale-unterstuetzung-gehoerloser-menschen.de/

- ↑ https://www.faw.de/digitale-berufliche-eingliederung-gehoerloser-menschen

- ↑ Thiessen, Stuart: A Grammar of SignWriting (MA-Arbeit). Grand Forks ND: University of North Dakota 2011. Abgerufen am 1. April 2013.

- ↑ Everson, Michael; Slevinski, Stephen; Sutton, Valerie: „Vorschlag zur Kodierung von Sutton SignWriting im UCS“(PDF). Abgerufen am 1. April 2013.

- ↑ That is, SignWriting characters represent the physical parameters of signing (handshape, location, motion, etc.), not the meanings of the signs, in a manner that is analogous to what has traditionally been argued for hangul.

- ↑ a b Stefan Wöhrmann: Handbuch zur GebärdenSchrift Lehrbuch. Hamburg 2005, ISBN 978-3-9809004-2-3.

- ↑ GebärdenSchrift-Tutorial. Abgerufen am 20. Juli 2021.

- ↑ Chrissostomos Papaspyrou, Alexander von Meyenn, Michaela Matthaei, Bettina Herrmann: Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute. Signum, Hamburg 2008.

- ↑ GebärdenSchrift-Tutorial. Abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Thiessen, Stuart: A Grammar of SignWriting (MA-Arbeit). Grand Forks ND: University of North Dakota 2011. Abgerufen am 1. April 2013.

- ↑ Butler, Charles: An Ordering System for SignWriting in The SignWriting Journal, Issue 1, August 2001, URL: http://www.signwriting.org/archive/docs1/sw0066-SW-Journal-Butler.pdf, Abruf: 26. Juli 2012

- ↑ Valerie Sutton: Sutton's SymbolBank: International SignWriting Alphabet (ISWA 2010), Movementwriting.org, URL: http://www.movementwriting.org/symbolbank/, Abruf: 2012-05-22

- ↑ ISWA 2010 International SignWriting Alphabet HTML Reference, URL: https://www.signbank.org/iswa/, Abruf=2024-06-16

- ↑ Noto Sans SignWriting, URL: https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SignWriting?query=signwriting

- ↑ Noto Sans SignWriting, URL: https://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=entry_detail&uid=wb9v9lchat

- ↑ SignWriting Symposium. Abgerufen am 16. Juni 2024.

- ↑ sutton-signwriting/signmaker. Sutton SignWriting, 31. Mai 2024, abgerufen am 16. Juni 2024.

- ↑ @sutton-signwriting/signmaker. Abgerufen am 16. Juni 2024.

- ↑ SignMaker 2022 Demo. Abgerufen am 16. Juni 2024.

- ↑ SignMaker. Abgerufen am 16. Juni 2024 (englisch).

- ↑ Stephen E. Slevinski Jr: Formal SignWriting. draft-slevinski-formal-signwriting-09. Internet Engineering Task Force, 30. Januar 2022 (ietf.org [abgerufen am 16. Juni 2024]).

- ↑ Kayo Yin, Amit Moryossef, Julie Hochgesang, Yoav Goldberg, Malihe Alikhani: Including Signed Languages in Natural Language Processing. 2021. Class: cs.CL, E-Print: 2105.05222

- ↑ Zifan Jiang, Amit Moryossef, Mathias Müller, Sarah Ebling: Machine Translation between Spoken Languages and Signed Languages Represented in SignWriting. 2022. Class: cs.CL, E-Print: 2210.05404

- ↑ Zifan Jiang: Machine Translation between Spoken Languages and Signed Languages in Written Form, URL: https://www.cl.uzh.ch/dam/jcr:8e88f217-a8f2-47bf-80a2-6d56265652ac/Masterarbeit_Zifan_Jiang.pdf

- ↑ Amit Moryossef: Sign Language Processing, URL: https://sign-language-processing.github.io/

- ↑ Steve Slevinski: Sutton SignWriting Machine Learning, URL: https://www.sutton-signwriting.io/#machine-learning

- ↑ Writing the Same Signs in Different Transkription Systems (Nr.15). Abgerufen am 23. Juni 2021 (englisch).